どうでもいいんですが、

私みたいに、内向とか外向をパソコンで打つ人は少ないと思うんですけど、

外向が外交と変換されることがしばしばあります。

では、大人気シリーズの3段です。

前回は野球をネタにしました。

見てない人は必ず見てください。

シリーズものなので前回の話を理解しておいてほしいのです。

(⇒スキー技術を正しく知ろうNo.2「なんだスキーも野球も同じじゃん」)

前回はバッティングからスキーとのつながりを考えてみました。

今回も同じく野球をヒントにスキー技術を正しく知ろう、というテーマでお送りします。

ピッチングフォームを視点にスキーにつなげてみます。

ではまずこちらの写真をご覧ください。

投手1

スキーと同じく2本の脚を使い体重を左右に移動させながら投げてますよね。

これまたスキーと同じ考えで、体重が多く乗っている方が外脚だと思ってください。

この投手の場合、前半は右脚が外脚です。

そして下段の2コマ目から左脚が外脚になります。

ここまでは良いでしょうか?

ピッチャーは全体を通して自分のカラダを軸として回転運動をしていますよね。

こんなイメージです。↓

感のいい人ならば、気づいたかもしれませんが、回転運動があるということは、

体の向きと脚の向きが違うポイントがあるんですよ。

それを気にして投げているのかはわかりませんが、ほとんど(全員?)のピッチャーはこの向きのズレが生じています。

ではもう一度投手1の写真を見てください。

上段右端のコマと下段左端のコマを見ると体の向きが大きく異なっています。

ということは、このタイミングで回転運動が大きく(速く)なっていうるということです。

下段左端(①)のコマを見ると、

この場合はまだ右脚が外脚(体重が多く乗っている脚)です。

右脚を基準にすると、内向しているのがわかると思います。

振りかぶって投げ始めようとしている段階ですね。

貯めていたエネルギーを爆発し始めたときです。

①エネルギーを爆発させたときは内向する。

そのあとはどうなるのか?

ピッチングの場合は一気にそのエネルギー出し切ります。

出し切った後でわかりやいコマが②で囲った部分です。

体重は左脚に移っています。

脚の向きに対して体は外向いていますよね。

外向です。

②エネルギーを出し終わったあとは外向します。

①は自分からエネルギーを出していく部分で能動的なところ

②は出たエネルギーに耐える部分で受動的なところ

これスキーも同じです。

スキーは重力によって勝手に始まってしまうスポーツと以前の記事で書きました。

だから耐える受動的な動きの方が重要視されます。

受動的な部分は②外向するのです。

それに対して、自分から仕掛けていく能動的な部分(①)は内向するのです。

理解していただけたでしょうか??

難しいですよね。一発で理解できないかもしれません。

でも気にしないでください。

私が現場でレッスンをして何年も考えてわかってきたことですので。

ではあと二つ写真を見せますね。

投手2

![外向 b94f3d24[1]](https://i0.wp.com/skitop.jp/wp-content/uploads/2016/06/b94f3d241.jpg?resize=728%2C300&ssl=1)

イチローですね。

ピッチャーなの?って感じですが、、、。

③がエネルギーを爆発させていく部分

だから内向しています。

まだ右が外脚です。

④は外脚が左脚に移った部分

爆発したエネルギーに耐える部分なので外向です。

最後にもう一枚例を出しますね。

投手3

![外向 4ce83301[1]](https://i0.wp.com/skitop.jp/wp-content/uploads/2016/06/4ce833011.jpg?resize=466%2C345&ssl=1)

③右外脚

内向

④左外脚

外向

まとめ

・エネルギーを爆発させる局面(能動的)は自然と内向したほう力が出やすい

・エネルギーの爆発が終わったあとの局面(受動的)は外向すると処理しやすい

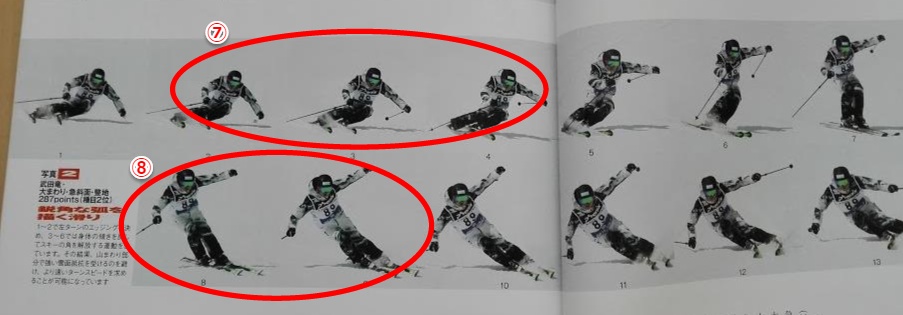

ではやっとスキーの写真を出しましょう。(スキージャーナル 2016年6月号より)

⑧は能動的部分です。

ここは若干の内向がみられます。

このシルエットは自分から思いっきり動いていかないと作ることはできません。

⑦は受動的部分です。

外向してますね。

ここは自分から仕掛けた動きではなく、外力に耐えるためにこのようなシルエットになっています。

初回の記事でも書きましたが、スキーは重力がすでにエネルギー源となっているため、

その力に耐える受動的な部分が非常に大事になってきます。

だから⑦のように外向ははっきりと表れてきます。

それに対して⑧の内向ははっきりとは表れません。

これがスキーの特長です。

長くて難しい話になりましたが、これで終わりです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

スノダノブユキ